チベット民族は、基本的に農業と放牧を主としており、ツアージボー川中・下流の両岸地帯と、青海省湖環湖地区は高原農業地区、四川省の高山峡谷と青海省の一部は、半農半牧地区である。

チベット民族地区の草原牧場は、中国全体の牧場の約四分の一を占め、中国の牧畜業の一大基地となっている。

仏教信仰を価値観の中心に据え、高原の自然環境に適応した独自のチベット文化を発達させて来た。

信仰心が厚く、宗教と生活が密接に結びついている。

・遊牧民の住居

遊牧民はヤクの長い尾の毛も交えて編んだ非常に頑丈なテントを作る。

これらのテントのうち最大級のものは100人〜200人の人間が泊まることができ、いくつもの分かれた部屋を有する。

ごく1部の資産家をのぞき一般の遊牧民は1ヶ所に長く留まることは決してしない。

テントの上の祈祷旗をかかげることは遊牧民にとってきわめて大切なことである。

付近の祈祷旗の数からどのチベット民族の野営地かを見分けることもできる。

・チベット民族とヤク

ヤクは、カシミールのラダク県、チベット、甘粛(かんしゆく)省の海抜4000〜6000メートルの高地に生息するウシ科の動物。 ヤクは、カシミールのラダク県、チベット、甘粛(かんしゆく)省の海抜4000〜6000メートルの高地に生息するウシ科の動物。

高地で生活するチベット民族にとって、この大型家畜のヤクは他の何ものにも替えがたく、生きるためとても貴重な存在となっている。

ヤクはいかに厳しい環境下でも生きのび、自分の食物を見出すことができる。

雌ヤク(ディと呼ばれる)のバターはお茶に混ぜられて滋養にとんだ飲み物を作り出す。

遊牧生活では厳しい自然の中で人間と家畜が共存している。家畜の世話をするのは女性や子供達の仕事。

・穀物と野菜

主なる農作物は小麦、黒マメなど。

その他の農作物はトウモロコシ、豆、ソバ、カラシ、大麻等。杏、桃、梨、林檎、胡桃などの果実樹と同様、柳とポプラの木はごく普通に見うけられる。

苺、葡萄、大黄、キノコ類は豊富にはえる。

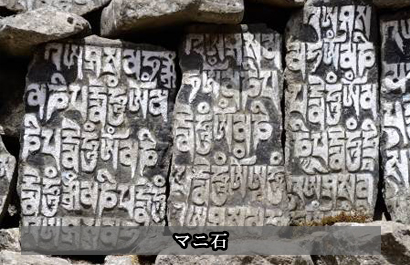

・マニ石 ・マニ石

マニ石とはチベット語の経文が刻まれた石盤をいう。

チベット、ネパールなどのチベット仏教寺院や、山道で見られる壮大なチベット仏教独特のモニュメント。

・マニ車

マニ車(マニぐるま、摩尼車)とは、主にチベット仏教で用いられる仏具である。

転経器(てんきょうき)とも訳す。

チベット語ではマニコロと呼ぶ。「マニ」は如意宝珠の略で、単独では「宝珠」の意味。「コロ」はチャクラの意味。

円筒形で、側面にはマントラが刻まれており、内部にはロール状の経文が納められている。 円筒形で、側面にはマントラが刻まれており、内部にはロール状の経文が納められている。

大きさは様々で、手に持てる大きさのものがあれば、寺院などでは数十センチ、大きいものでは数メートルにも及ぶマニ車が設置されている。

チベット仏教の場合は、マニ車を右回り(時計回り)に回転させた数だけ、唱える時のと同じ功徳があるとされている。

聖地を巡礼する多くの信者達は小さなマニ車を手に持っている。

・砂曼荼羅

色砂だけで描かれる曼荼羅。

曼荼羅とは仏教の世界観・宇宙観を描いたもので、仏教の密教化の中で生まれたもの。僧侶の修行の一環として法要の前に造られ、法要が終わると破壊し川に流す。

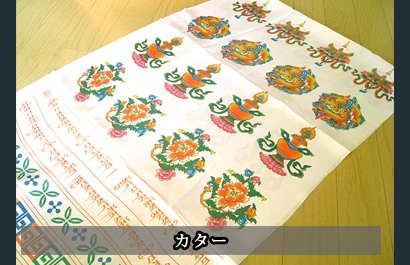

・カター ・カター

カターの「カ」は口で、「ター」は布あるいは印(しるし)。誠心誠意、心からの敬意を表している。

つまり、カターを相手に渡すことにより、自分の心からの敬意を表すという挨拶の印なのである。

チベット及びチベット文化圏では、寺の参拝、ダライ・ラマ法王や高僧の謁見、宗教の儀式、知人・友人の送迎、子供の誕生日、結婚式、葬式など様々なシチュエーションで、カターと呼ばれる白いスカーフを挨拶しながら相手に渡す習慣がある。

一般にカターは白色が使われる。白は純粋な気持ちを表す。

この他、青、赤、黄、白、緑の五色のカターを宗教的の儀式や供養などの目的に応じて使用する。

カターを大きくわけると(良い材質の順に)、ナンゾ(Nanzod)、ソクダル(Sogdar)、バルゾ(Barzod)、アシェ(Ashi)、スプシェ(Supshe)、チゾ(Chizod)、ソタック(Sotak)、カチ(Kachi)の8種類がある。

カターの中で最高とされるのは、絹で作ったナンゾで、これにもいくつかの種類がある。

真ん中に運勢を強くするナムチュワンデンとその周りに八吉祥(タシタクゲー)、両端にチベット語で、「ニモデレ・ツェンデレ・ニツェン・クントゥ・デワタン・クンチョク・スムキ・タシーショク」(『昼も元気で、夜も元気で、いつもまでもの元気で、三宝の(仏・法・僧)ご加護がありますように』)という文字を描かれているナンゾが最高級のカターである。

こうした最高級のカターは、ダライ・ラマ法王や尊敬する高僧に挨拶に伺う時に用いられる。

・魔除けと祈りの旗「タルチョ」

チベットの家でみられる五色の旗はタルチョーと呼ばれる祈祷のための旗。

青・白・赤・緑・黄の色が、天・風・火・水・地を表している。

チベット民族は日常家の屋上、寺の屋根、山頂、峠、橋や水辺などに、経文を記した魔除けと祈りの旗「タルチョ(別名、ルンタ)」を掲げている。

小さな五色の布のタルチョは綱に数多く結ばれる。タルチョが一度風になびけば一度読経したことになるのだという。

・スポーツ

古代のチベットの習慣では、官吏は自分の家から必ず男を1人、5kmの徒競走に出場させなければならなかった。

重量上げならば自ら名のり出る出場者にこと欠くことなく、レスリングもまた人気のある競技である。

馬はチベットのスポーツの中で重要な役割を果している。

一定の環状のコースを走らせるのではなく、7km以上の距離を走らせてそのスピードを競う形の競馬がある。

乗り手なしの競馬もある。

また距離こそ短いものの、騎手がライフルや弓矢、槍などで標的をねらう騎射競技もある。

この特殊な競技大会は長い合間をおいて行われ、政府の俗官は一生に1度これに参加しなければならない。

また標的や距離を競う弓術大会もある。この大会には政府より賞品が出るため、官吏たちは世間への顔むけもあり、数ヶ月間を費やして腕を磨くべく練習に励む。

この弓術大会は、非常の際、いつでも官吏たちが軍隊に加われるよう訓練しておくという主旨のものであったが、後に伝統スポーツの中に組みこまれた。 |